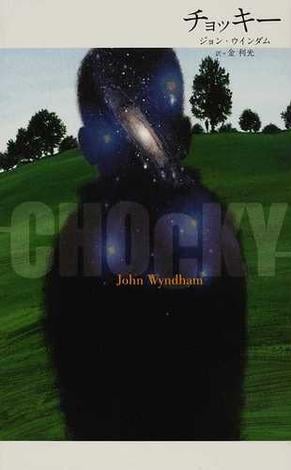

『チョッキー』

- 著者:ジョン・ウィンダム

- 訳者:金利光

- 出版:あすなろ書房

- ISBN:9784751522189

- お気に入り度:★★★★★

ジョン・ウィンダム著の『トリフィド時代』は、名作SFのひとつとして紹介されているのを見て、高校生くらいのころこれを読みたいと思っていた。本屋にも図書館にも置いてなくて、幻の一冊だった。

そのウィンダムの作品がいまさらのように新訳で刊行されていたので、つい買ってしまった。どうやらジュブナイルのようだ。短い作品だが、とてもよく出来ている。また、原作は1968年に書かれたにもかかわらず、今読んでみてもまったく古くさいと感じることなく読める。

物語は、少年マシューを心配する父親の目線で描かれている。父親の「わたし」は、マシューが見えないだれかと口論しているのを見かけた。母親もマシューの奇妙なふるまいに気がついていた。しばらくすると、マシューは「チョッキー」から質問攻めにされていたことがわかってきた。

何年か前にも、一家はマシューの妹の空想の友達に、さんざんふりまわされたことがあった。チョッキーも同じような空想の友達だろうかと両親は心配する。チョッキーにふりまわされるマシューの行動はしだいに学校でも目立ちはじめ、両親は学校から注意を受けるようになってきた。

作品には、マシューを心配する両親の愛情がよく描かれている。マシューは養子でその妹は実子なので、いろいろと難しい事情も考えられるだろうが、そんな葛藤はこの家族のあいだには見られない。両親とも二人の子どもに同じように愛情をそそいでいて、こころあたたまる家庭の様子が描かれている。

母親は母親らしくマシューを医者に診せたほうがいいのではないかと心配し、父親は父親で、子どもの気持ちを考えて守ろうとする。マシューのもらったメダルへの配慮がこころにくい。

うまいなぁと思ったのは、妹のからませ方だ。彼女は自分が今読んでいる本の主人公の馬の話を、会話のなかで差しはさむ。これがいかにも子どもらしくていい味を出しているし、さりげなく3回繰り返して語られる。それがいつのまにかストーリーの進行にもからんでいる。大御所だけあって、さすがうまい。

内容はたいしてむずかしくないし、文章量も少ない。それでもしっかりとしたSFだ。また、家族を描いたこころあたたまる物語としても、じゅうぶん楽しめる。