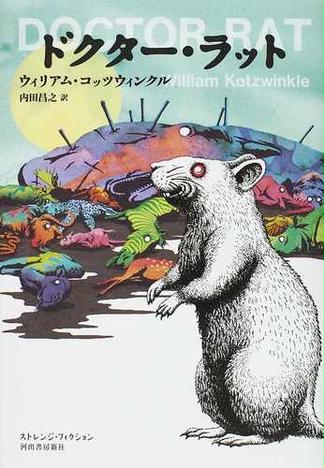

『ドクター・ラット』

- 著者:ウィリアム・コッツウィンクル

- 訳者:内田昌之

- 出版:河出書房新社

- ISBN:9784309630038

- お気に入り度:★★★☆☆

ある日、地球上のありとあらゆる動物たちが、何かに導かれるかのように不思議な行いをとりはじめる。家を離れた飼犬たちはどこへ向かっているかもわからぬまま走り出し、海じゅうの鯨たちは恍惚と踊り、ゲージのなかの雌鶏や機械に吊るされた雄牛、食肉工場の雌豚までもがつかのま希望の幻影を見る。人間には聞こえない〈呼びかけ〉のもと、動物たちは本能のままに、ひとつに結ばれようとしていた――大学の実験室で去勢され、臓器を抜かれ、残酷な実験の末に気が狂い、人間レベルの知性を持ってしまった鼠「ドクター・ラット」ただ一匹を除いて。

1976年に発表され、センセーションを起こして以来、長らく翻訳が待たれてきた、グロテスクで美しい幻の寓話がついに登場! すべてが動物たちの一人称で語られる超問題作。世界幻想文学大賞受賞。

カバー折り返しより海外での評判は高かったものの、長年邦訳されなかった作品。三十数年にして、このたび邦訳がようやく実現したようだ。実際読んでみると、なかなか訳されなかった理由がわかる。人間が動物たちに行っていることがあまりにおぞましすぎて、正視しがたいのだ。問題を提起した意欲的な作品ながら、好き嫌いがわかれるだろう。

物語は、人間からの視点では語られない。すべてが動物たちの視点からの一人称だ。卵を次々と産まされ、最後には殺される雌鶏たち、食卓にのぼる牛や豚や鯨たち、実験のために身体に穴をうがたれ、臓器を切り取られるラットやうさぎたちなど、人間たちの蛮行が、まさに命を奪われる動物の視点からの一人称で語られている。

また、多くの部分はマッド・サイエンティストっぽいイカれたネズミ、ドクター・ラットによって語られる。実験動物のドクター・ラットは、迷路をくぐり抜ける実験を受けすぎておかしくなった。去勢もされている。

研究室では、やはり実験動物の犬がプロパガンダをまき散らしはじめた。これはどんどん伝播し、多くのラットたちもこれに賛同しはじめた。だが、人間に傾倒しているドクター・ラットはただ一匹、彼らの反乱を阻止するために行動を始める。自分の著書らしきものを引用しながら人間の研究を賛美するのだが、その口調があまりにイカれているため、彼が人間を誉めれば誉めるほど、いかに人間の行いがひどいかが強調される。

やがて、鷲の王の呼びかけでさまざまな動物たちが一堂に集まりはじめ、これまでにない規模へとふくらんでいった。ヘビ、チンパンジー、象、ナマケモノ、熊、亀、ミツアナグマなど、多くの動物たちがこの集会をめざし、他の動物たちと一体となろうと集結するのだが…。

イカれたドクター・ラットは別として、その他の動物たちによるモノローグは、詩的でしっとりしていて雰囲気が良い。三十年以上前に書かれた作品ながら、古びた感じはしない。テーマも、書かれた当時よりもっとひっぱくしているように思う。BSEや鳥インフルエンザ、東日本大震災でのペットや家畜たちの扱われ方は、あまりに凄惨だった。とはいえ、解決のしようがない本当に難しい問題だ。