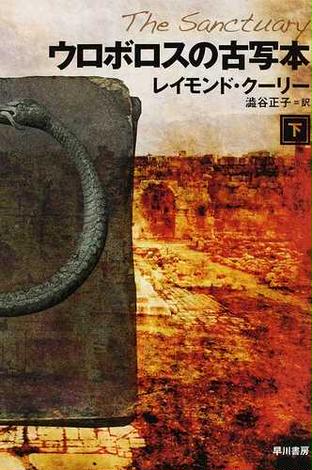

『ウロボロスの古写本』

- 著者:レイモンド・クーリー

- 訳者:澁谷正子

- 出版:早川書房

- ISBN:9784150411978

- お気に入り度:★★★☆☆

- 著者:レイモンド・クーリー

- 訳者:澁谷正子

- 出版:早川書房

- ISBN:9784150411985

- お気に入り度:★★★☆☆

考古学者のイヴリンの元に、昔の知人ファルークが現れ、自分の尾を飲み込む蛇、ウロボロスのシンボルが表紙に描かれている古写本のポラロイドを見せた。このシンボルはイブリンが30年前に発掘した地下室の壁にも描かれていて、彼女が興味を持っていることをファルークは知っていた。ファルークとの接触が原因で、イヴリンは何者かに誘拐されてしまう。目の前で母親イブリンを連れ去られたミアは、イヴリンを助けるためにCIAのコーベンに協力し、事件に巻き込まれていく。

たいへん読みやすくわかりやすい、エンターテイメントに富んだ冒険サスペンス。SFにもなりそうなネタではあるが、SFとは呼べないだろう。適度に謎があり、適度にドンパチがあり、ロマンスはありそうであまりなく、ちょっとしたどんでん返しの読者サービスも散りばめられていて、気楽に安心して楽しめる。映画化しやすそうな内容だ。また、ラストは意外とほのぼのしたハッピーエンドになっていて、読後感がいい。

所々に1700年代の出来事が挿入されていて、次第に過去と現在がつながってくる面白さがある。しかもこの1700年代の登場人物達は、実在した人物だったらしい。個性的な生き方をした実在の人物が物語に違和感なく溶け込んでいて、作者の構成力の確かさを感じさせる。

ただ、せっかくイヴリンが考古学者なんだから、考古学的な推測が謎の解明につながるとか、もっと考古学が活かされていても良かったように思う。せっかく挿入されていた1700年代の出来事も、家系の絡みだけで終わっていて、もったいない気がする。

古写本の一部が失われていて、半分の人間にしか効かないという設定はなかなか面白かった。完全ではないことが致命的であり、緊張感が生まれている。とは言え、では実際にこういうものが作れるかというと、かなり無理があるようには思う。